プログラムProgram

| プログラム一覧 | プログラム詳細 |

|---|

プログラムは一部変更になる場合がありますことをご了承ください。

プログラム一覧

| 8月22日(金) | ||

|---|---|---|

| 9:15 | 受付 | |

| 10:00 | プレ企画 1.福岡からの発信~未来を創る、生きるを支える取り組み~ 2.クライエントの思いをかなえるために~シンの意思決定支援、自己決定について考える~ 3.私のアクション!私たちのアクション!!~未来を創る、今この瞬間から!~ 4.ともに創造する精神保健福祉士のブランディング戦略 5.精神障害者の社会的復権~社会的入院の解消に向けて 6.柏木昭「かかわり」の継承を考える |

|

| 12:00 | 休憩 | |

| 13:00 | 開会式 | |

| 13:40 | 特別講演 精神保健医療福祉施策の動向 |

|

| 14:30 | 休憩 | |

| 14:40 | 基調講演 共に生きる社会、未来に向けて~問う!あなたのソーシャルワーク実践! |

|

| 15:30 | 休憩 | |

| 15:40 | 記念企画 再考、変化、そして共に創る未来~それぞれの未来図~ |

|

| 17:40 | 移動 | |

| 19:00 | リーガロイヤルホテル小倉 4階 ロイヤルホール 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2 懇親会会場アクセスへ外部リンク |

|

| 21:00 | 1日目終了 | |

| 8月23日(土) | ||

| 9:15 | 受付 | |

| 9:45 | 分科会1(7分科会) 1-A メンタルヘルス課題と向き合う 1-B 専門職としての成長/キャリア形成 1-C 退院・地域移行の支援 1-D 権利擁護の諸相 1-E 研究で明らかにする 1-F 生徒・学生への支援 1-G 実践事例からの学び |

ポスター展示 |

| 12:15 | 休憩 | ポスター セッション |

| 13:15 | 分科会2(7分科会) 2-A 災害ソーシャルワーク/刑事司法ソーシャルワーク 2-B 職能団体の取り組みを知る 2-C ソーシャルアクション/地域づくり 2-D ソーシャルワーカーに求められるもの 2-E 制度を活用する/枠組みを広げる 2-F スーパービジョン 2-G 医療機関での取り組み |

ポスター展示 |

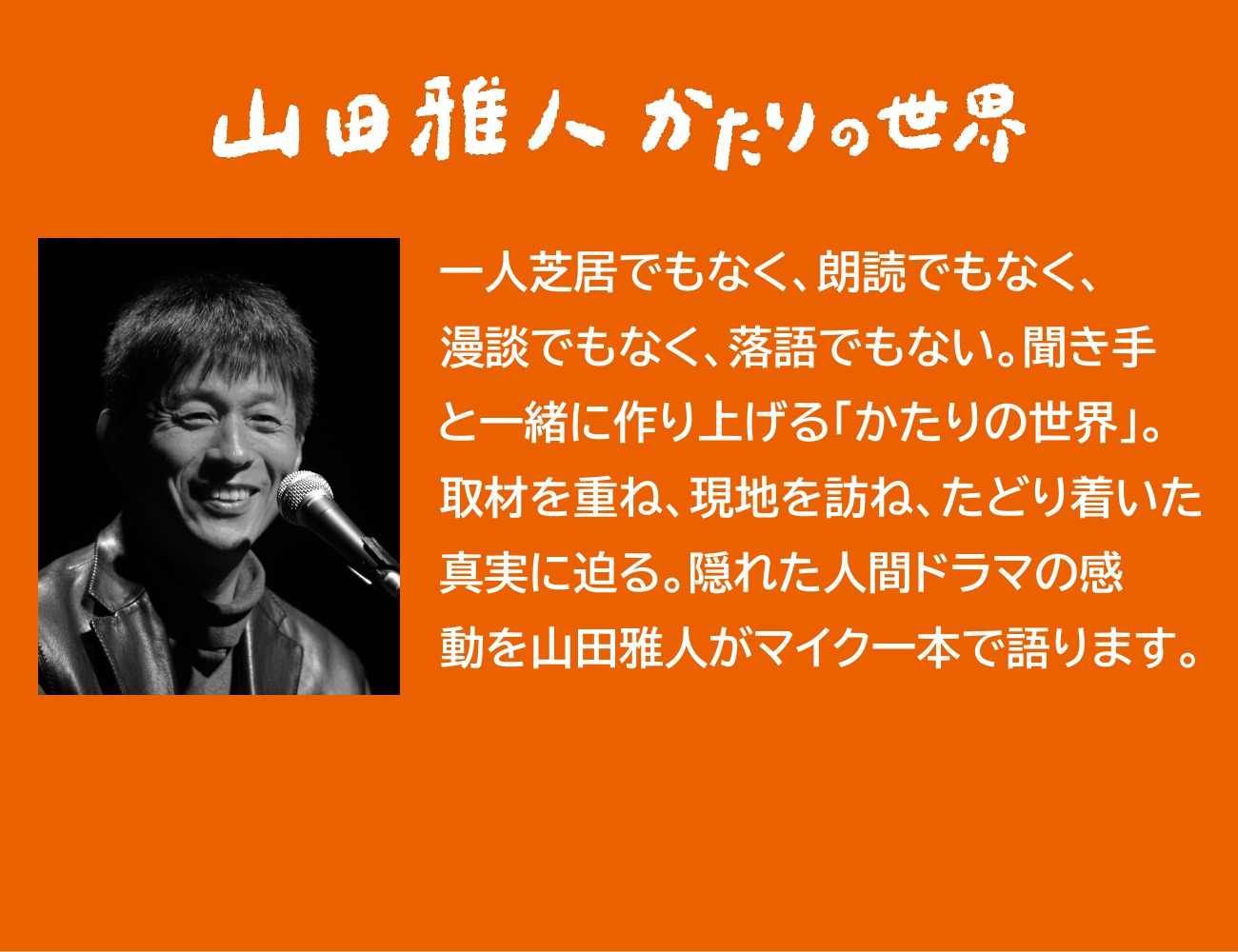

| 市民公開講座(13:15~14:45) 山田雅人かたりの世界 |

||

| 15:45 | 休憩 | |

| 16:00 | 閉会式 | |

| 16:30 | 2日目終了 | |

プログラム詳細

| 8月22日(金) | ||

|---|---|---|

| プレ企画1.福岡からの発信~未来を創る、生きるを支える取り組み~ | ||

| 時間 | 10:00 ~12:00 | |

| 定員 | 100人 | |

| 形式 | 講演&シンポジウム | |

| 登壇者 | <講師兼コーディネーター> 大山 和宏 (福岡県精神保健福祉士協会前会長/えのき舎) <報告者兼シンポジスト> 有薗 享平 (福岡県精神保健福祉士協会) 中山 かおり(あいメンタルヘルスサポート) 井手口 大剛 (F・Cフチガミ医療福祉専門学校) |

|

| 内容 | 福岡県協会が、法人設立された意義や目的と法人化に至った経緯(プロセス)を振り返りつつ、その後の活動展開について「法人化」をはじめとし、「福岡市在宅精神障がい者等処遇支援事業」「ストーカー加害者更生対策」「『こころの健康相談統一ダイヤル』相談体制支援事業」といった福岡県協会における各事業を紹介します。 具体的な内容は、大山和宏前会長に法人化の意義や効果性、プロセス(事務局体制整備等の福岡県協会運営や当時の展望など)とその後の事業展開等についての講演をいただき、現在実施している各事業担当者3名より実践報告を行います。「福岡市在宅精神障がい者等処遇支援事業」より有薗享平氏、「ストーカー加害者更生対策」より中山かおり氏、「『こころの健康相談統一ダイヤル』相談体制支援事業」より井手口大剛氏の報告を受けて、基調講演演者にコーディネーターを担っていただき、実践報告者をシンポジストとして、福岡県協会の事業展開における思いや課題、今後の展望等についての意見交換(シンポジウム)を行います。 本企画は、福岡県協会が法人化を経て活動してきた軌跡をたどり、事業展開において得られたものを共有し、法人化の有効性や、精神保健福祉士の価値向上に資する活動展開の必要性を深め、考えていくことを狙いとしています。大会テーマである「ここから変わる、福岡から変える」になぞらえ、都道府県協会の活性化への意欲を喚起し、それぞれの都道府県協会、それぞれの立場で踏み出す第一歩を皆様と一緒に見つけ出していきたいと思います。 |

|

| プレ企画2.クライエントの思いをかなえるために ~シンの意思決定支援、自己決定について考える~ |

||

| 時間 | 10:00 ~12:00 | |

| 定員 | 120人 ※定員数変更(6/27) ※定員に達したため受付締切 | |

| 形式 | パネルディスカッション | |

| 登壇者 | <講師> 坂本 明子(久留米大学文学部社会福祉学科 准教授) <進行> 嶺 香一郎(福岡保護観察所 北九州支部) <指定発言> 鷹尾 和顕(株式会社リカバリーセンター) 安部 裕一(クローバー福岡) 松本 高成(福岡保護観察所) |

|

| 内容 | 精神保健福祉士は、クライエントの思いに寄り添うために、常にソーシャルワーカーであることを自覚し、支援者として本人の意思決定の重要性とそれに至るプロセスやかかわり方、姿勢等を理解していなければなりません。 本企画では、久留米大学坂本明子准教授にピアサポーターと共に取り組んでいるリカバリー志向のプログラムである、WRAP、パーソナル・メディスン、リカバリーカレッジ等の話題提供とともに、意思決定支援におけるソーシャルワーカーの姿勢についての話題も提供していただきます。基調講話を受けて、福岡保護観察所北九州支部の嶺香一郎氏の進行により、ピアスタッフの立場から鷹尾和顕氏、成年後見人の立場から安部裕一氏、社会復帰調整官の立場から松本高成氏、それぞれの領域から「思いをかなえる支援(意思決定支援のあり方)」について実践報告を交えた指定発言をいただき、進行を含めた登壇者全員でパネルディスカッションを行います。 各領域で展開されている当事者支援、権利擁護支援のシステムなどのあり方を通してクライエントの思いに寄り添うこと、思いをかなえるためのソーシャルワーカーとしての役割や姿勢を参加者と共有し、全国各地での活動を広める機運を高めることを狙いとしています。「シンの意思決定支援とは何か」、基本原理に立ち返り、参加者それぞれが実践を振り返り、自身にとってのシン(新・真・信)を見つける機会にしたいと思います。 |

|

| プレ企画3.私のアクション!私たちのアクション!!~未来を創る、今この瞬間から!~ | ||

| 時間 | 10:00~12:00 | |

| 定員 | 90人 | |

| 形式 | トークセッション&ワールドカフェ方式 | |

| 登壇者 | <活動報告> 吉澤 浩一(地域精神保健福祉委員会 助言者) <話題提供> 大塚 直子(精神医療委員会 委員長) 望月 明広(地域精神保健福祉委員会 委員長) 谷奥 大地(就労・雇用・産業保健委員会 委員長) 岩永 靖 (子ども・家庭・スクールソーシャルワーク委員会 委員長) 三瓶 芙美(メンタルヘルス・アンチスティグマ委員会 委員長) <司会> 山本 綾子(地域精神保健福祉委員会 担当理事) <趣旨説明> 的場 律子(政策提言部 担当部長) <全体まとめ> 廣江 仁 (政策提言部 担当副会長) |

|

| 内容 | いよいよ、本協会が掲げる精神保健福祉の将来ビジョン「2030年」の実現まで、残り5年となりました。この5年間は、協会と構成員の皆さんが全国各地でミクロ、メゾ、マクロの各視点から多岐にわたる実践を行い、着実な一歩を進めてきた時期でもあり、私たちは、これまでの歩みを振り返り、未来への道筋を描く必要があります。 本プログラムでは、まず、本部企画として取り組んだ「社会的復権の樹」企画を改めて見つめ直します。この企画は、第58回全国大会でスタートし、札幌宣言の精神「『対象者の社会的復権と福祉のための専門的社会的活動』を推進することを任務とする」に基づいて進められてきました。その意義を再確認し、43年の歩みを振り返りながら、2030年のゴールを見据えて新たな一歩を踏み出す契機としたいと考えています。 次に、将来ビジョンの達成を目指して本協会政策提言部が取り組んでいる内容を、トークセッション形式で共有します。具体的には、それぞれの委員会が描く2030年の目標について報告が行われ、参加者の皆さんが目標への理解を深め、共感と意識を高める場となることを期待しています。 後半では、より具体的な行動を考えるために、ワールドカフェ形式で対話を行います。この対話の場では、9つの実践を軸に「私」が未来に向けてどのような一歩を踏み出すべきかについて、参加者同士で対話を深めます。精神保健福祉士としての使命と役割を再考し、「私のアクション」を明確にすることで、構成員一人ひとりが主体的に行動を開始するきっかけとなることを目指します。 本プログラムは単なる情報共有の場ではありません。仲間との対話を通じて「私たちの行動」へと繋げる実践の場であり、私たち全員が未来への責任を共有し、具体的な行動に移すスタート地点です。「2030年の未来」を描きながら、共に新しい時代を創る一歩を踏み出しましょう。 さあ、私たちの手で次の時代の精神保健福祉を切り拓いていきませんか? ◆企画内容(予定) |

|

| プレ企画4.ともに創造する精神保健福祉士のブランディング戦略 | ||

| 時間 | 10:00~12:00 | |

| 定員 | 80人 | |

| 形式 | ワークショップ | |

| 登壇者 | <総合司会> 精神保健福祉士ブランディング強化委員会 委員 <調査報告> 田村 三太(精神保健福祉士ブランディング強化委員会 委員) <講師> 石本 淳也 (一般社団法人KAiGO PRiDE、一般社団法人熊本県介護福祉士会 会長) |

|

| 内容 | 調査項目は、①対人援助専門職の認知度に関する項目、②その職種を知ったきっかけ、③メンタルヘルスの課題を抱えた時に必要とする支援の種類、④メンタルヘルスの課題を抱えた時に相談する職種、⑤こころの健康づくりへの関心、⑥精神保健福祉士を広く知ってもらうための有効な取り組み、です。 本委員会では、この調査結果を踏まえ、精神保健福祉士が魅力あふれる専門職として広く国民に期待され、将来に渡り子どもたちが憧れる職業となるよう、ブランディングイメージを強化していきたいと考えています。 本企画では、最初に意識調査の結果報告を行い、その後対人援助専門職のブランディングに関してKAiGO PRiDEの石本淳也氏にご講演いただきます。後半は①精神保健福祉士が社会に向けて発信すべき魅力・価値の再発見、②ブランディングイメージ向上のための取り組み検討、に関してグループワークを行います。 構成員とともに精神保健福祉士の魅力や価値を再発見し、さらなる認知度向上や社会的期待を高めるためのアイデアを創出する機会にしたいと思います。本企画が今後の効果的なブランディングの第一歩となることを目指しています。 |

|

| プレ企画5.精神障害者の社会的復権~社会的入院の解消に向けて | ||

| 時間 | 10:00~12:00 | |

| 定員 | 150人 ※定員数変更(6/27) ※定員に達したため受付締切 | |

| 形式 | シンポジウム | |

| 登壇者 | <コーディネーター> 古屋 龍太(東京・日本社会事業大学) <シンポジスト> 伊藤 時男(群馬・当事者) 小峰 盛光(東京・当事者) 刀根 治久(奈良・ NPO法人ふぁーちぇ) 門屋 充郎(北海道・特定非営利活動法人十勝障がい者支援センター) |

|

| 内容 | これらの背景には、世界的にも特異な強制入院制度の骨格が、1950年の精神衛生法制定以来ほとんど変わっていないことがあります。小幅な改正をいくら重ねても、日本が「世界一の精神科病院大国」であることは変わらず、社会的入院者は生み出され続けるでしょう。各現場でのミクロレベルの退院支援は重ねられても、マクロな政策レベルの抜本的な変革がなされない限り、地域で自由に暮らす権利を侵害され続けている当事者の社会的復権には至りません。 本企画では、2020年9月に精神医療国家賠償請求訴訟を提訴した原告の伊藤時男さんをお招きします。伊藤さんは、約40年に及ぶ長期社会的入院を体験し、2011年3月の東日本大震災で起きた福島第一原発事故により避難を余儀なくされ、転院先で入院不要と判断され退院を果たすことができました。たまたま起きた災害により「かごの鳥」から出られた伊藤さんは、自分と同じように長期入院をしている仲間をなんとかして助けたい、見て見ぬふりはできないと裁判の原告に立ちました。 シンポジウムでは、精神国賠訴訟を支援する方々とともに、東京地裁における裁判の経過と2024年10月の地裁判決の内容、2025年2月から始まった東京高裁における控訴審の経過を確認します。日本の精神医療政策そのものを問う国内初の国賠裁判が提起したものの意味を考え、司法の場における現在進行形の裁判で明らかになってきた事柄を、精神保健福祉士として共有します。 精神国賠訴訟をよく知らない方々も、まずは裁判の内容を知ることから、ご一緒に考えていただければと願っています。そして、精神保健福祉士が掲げた「精神障害者の社会的復権」のために、一人ひとりに何ができるのか、何を為すべきなのかを参加者と一緒に考えられればと願っています。プレ企画5に、多くの精神保健福祉士が参加して下さることをお待ちしています。 〔文献〕伊藤時男・古屋龍太『かごの鳥―奪われた40年の人生を懸けた精神医療国家賠償請求訴訟』やどかり出版、2024年 |

|

| プレ企画6.柏木昭「かかわり」の継承を考える | ||

| 時間 | 10:00~12:00 | |

| 定員 | 130人 ※定員数変更(6/27)※定員に達したため受付締切 | |

| 形式 | シンポジウム | |

| 登壇者 | <シンポジスト> 岡安 努(社会福祉法人共友会) 齋中 康人(古新町こころの診療所) 國重 智宏(帝京平成大学) 相川 章子(埼玉県立大学) <指定発言> 富島 喜揮(四国学院大学) 吉川 公章(愛知淑徳大学) <コーディネーター> 井上 牧子(目白大学) |

|

| 内容 | 今回は、多様な現場での中心世代となる40代〜50代の精神保健福祉士が、「かかわり」をいつ・どのように意識し学んだのか、「かかわり」とはどのようなものであると考えているのか、そして実践や研究においてどのように「かかわり」を活かしているのかについて、それぞれの立場から報告していただきます。それを通して改めて「かかわり」への回帰の大切さと「かかわり」の継承について、会場の皆さんと共有し考える時間と「場」にしたいと考えています。 シンポジストとして、柏木先生から国家資格化後の養成教育において、大学にて直接教えを受けた岡安努さん(石川県・社会福祉法人共友会)、先輩の精神保健福祉士からスーパービジョンを受けた経験を有し、現在は後輩にスーパービジョンを行なっている齋中康人さん(香川県・古新町こころの診療所)、「かかわり」をテーマに研究活動を行なっている國重智宏さん(東京都・帝京平成大学)、柏木先生と共に後進のスーパービジョンを行い、さらにピアサポートを推進する立場から「かかわり」について柏木先生と議論を重ねてこられた相川章子さん(埼玉県・埼玉県立大学)という、多様な現場で「かかわり」の必要性を認識し、「かかわる」ことにこだわり、「かかわり」の継承に取り組んでいる方々にご登壇いただきます。さらに、指定発言者としてシンポジストより少し先輩の世代である富島喜揮さん(香川県・四国学院大学)、吉川公章さん(愛知県・愛知淑徳大学)のお二人から「かかわり」の継承について、ご意見をいただきます。 当日は、日々、先輩から「かかわりを」と言われているけれど、よくわからないという若い世代の方や、「かかわりたい」けれど、日々の業務に追われて「かかわれなさ」に不全感を持っている中堅の方など・・・どのような形にせよ「かかわり」に関心を抱いている皆さんにぜひ、ご参加いただきたいと思っています。 *なお、当初、ご登壇いただく予定であった西澤利朗さんにつきましては、体調不良のため、急遽指定発言者を変更させていただきました。 |

|

| 特別講演 | ||

| テーマ | 精神保健医療福祉施策の動向 | |

| 時間 | 13:40~14:30 | |

| 会場 | 西日本総合展示場 新館 A展示場 | |

| 登壇者 | <講師>海老名 英治(厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課長) | |

| 基調講演 | ||

| テーマ | 共に生きる社会、未来に向けて~問う!あなたのソーシャルワーク実践! | |

| 時間 | 14:40~15:30 | |

| 会場 | 西日本総合展示場 新館 A展示場 | |

| 登壇者 | <講師>木下 了丞 (社会福祉法人柏芳会記念福祉事業会 養護老人ホーム 愛生苑 苑長、 社団法人日本精神保健福祉士協会 元常任理事、福岡県精神保健福祉士協会 元会長) |

|

| 内容 | 精神保健福祉士の認知度と実践領域は、国家資格化を一つの契機として、大きく拡がってきました。また、著しく社会構造も変化していく中で、私たち援助者は何を求められ、何ができるのか、状況とともに変化すべきことと変化してはいけないことなど、実践の中で多くの課題に向き合っていきます。援助者も社会資源の一つであるとの考えに準拠すると、より利用者が満足できる様に成長する必要があると考えますし、成長の機会は利用者との出会いや関わりの中にあり、そこで気づかされ、醸成されるように思います。 今回、本協会元常任理事で、九州沖縄ブロックの礎を築いてこられた木下氏には、自身が置かれてきた様々な立場や経験を通して培ってきた、精神保健福祉士としてのあり方について、実践を元に振り返っていただき、さらには、これから援助者として日々研鑽を積んでいく我々に、未来に向けてのメッセージをいただければと思います。 |

|

| 記念企画 | ||

| テーマ | 再考、変化、そして共に創る未来~それぞれの未来図~ | |

| 時間 | 15:40~17:40 | |

| 会場 | 西日本総合展示場 新館 A展示場 | |

| 登壇者 | <シンポジスト> 奥田 知志(認定NPO法人抱樸 理事長) <パネリスト> 武内 和久(北九州市長) 田村 綾子(公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長、聖学院大学 副学長・心理福祉学部 教授) <コーディネーター> 今村 浩司(一般社団法人福岡県精神保健福祉士協会 会長、西南女学院大学 保健福祉学部 教授) |

|

| 内容 | 北九州を拠点に、長年にわたって社会的孤立の問題に向き合い人々の伴走者として支援活動に取り組んでこられ、現在、厚生労働省「地域共生社会あり方検討会議(以下、「検討会議」)」構成員でもあられる奥田氏に、これまで展開されてきた支援活動や「検討会議」おける検討内容等を踏まえて、誰もが安心してくらせる地域づくりのためにはどのような仕組みの構築が必要か、何を軸に考え実践していけば良いか等についてご講演いただきます。 また、パネリストとしてご登壇いただく武内氏からは、北九州市における障害福祉施策の展開、地域共生社会の実現に向けた取り組みや今後の展望等について私たち精神保健福祉士への期待を含めてお話いただきます。 さらに、田村会長には、本協会における人材育成の取り組みについて、特に地域づくりの一翼を担う専門職である精神保健福祉士の資質の向上を図るためにどのような取り組みを行っているのか等についてお話しいただきます。 今回の企画を通して、社会的孤立を余儀なくされている人々からみた地域共生、広く一般市民の視点に立った地域共生、それぞれの知見から誰もが安心して暮らせる地域とはどのようなものかを浮き彫りにするとともに、私たち精神保健福祉士が社会の要請に対する期待に応え、どのように貢献していくべきなのかを人材育成の観点を交えながら構成員の皆さまと一緒に考える機会にしたいと思います。 |

|

| 8月23日(土) | ||

| 分科会1-A メンタルヘルス課題と向き合う | ||

| 座長 | 桑原 主税(森口病院/鹿児島県) 洗 成子(日本精神保健福祉士協会/東京都) |

|

| 演題 | つながりあうためのトラウマインフォームドケアの実践 ○栃本 綾子(兵庫県こころのケアセンター) |

|

| スリランカ特定技能外国人における来日後のメンタルヘルスの課題 ○細野 正人(東京大学大学) |

||

| ギャンブル障害の現状と課題 ~精神科クリニックにおけるギャンブル障害初診患者の背景から見えてくるもの~ ○貴村 知子(新阿武山クリニック) |

||

| メタバースでひらく心 ~メンタルヘルス支援における“安心感”の新たな形~ ○敦賀 准平(なるかわ病院) |

||

| 精神保健福祉士による精神保健に係る普及啓発に関する文献研究 ○浦田 泰成(名寄市立大学) |

||

| 妊産婦へのメンタルヘルス支援~MHSWができること~ ○池田 由美子、徳永 浩子、中西 貴子(のぞえ総合心療病院)、松下 巳貴子、堀川 直希(のぞえの丘病院) |

||

| 生き延びる方法に焦点を当てた夜の居場所づくり ○高橋 英輔(県南圏域子ども・若者総合相談センター) |

||

| 分科会1-B 専門職としての成長/キャリア形成 | ||

| 座長 | 宮﨑 聡(可也病院/福岡県) 茶屋道 拓哉(鹿児島国際大学/鹿児島県) |

|

| 演題 | 対人援助職として現場で求められる能力について ○幡 直人(札幌心療福祉専門学校) |

|

| 魅力ある精神保健福祉士業務確立のための取り組み ~精神科病院における業務分析とグループインタビュー調査の結果から~ ○古賀 智(有働病院)、茶屋道 拓哉(鹿児島国際大学) |

||

| 精神保健福祉士の所属組織、専門的な働き方と離職意思の関係についての意識調査 ~テキストマイニングによる要約提示の試み~ ○松山 剛(関西福祉科学大学) |

||

| さくらセット実践報告~成長の可視化~ ○櫻井 勇基(くわのみハウス相談支援事業所)、松井 朋美(群馬病院) |

||

| さくらセットの実践から見えてきたもの ○石神 早耶子(小笠病院)、細田 昌江(好生会)、鈴木 直世(はまかぜ)、鈴木 文望(湖西市障がい者相談支援センターみなづき)、内山 莉沙(三方原病院)、田中 千晶(さわや家) |

||

| 精神保健福祉士の仕事の魅力、キャリア形成を考える場づくり ~第1回ネットワーク推進セミナーの開催を通じて~ ○坂入 竜治(昭和女子大学)、内野 真由美(東京武蔵野病院)、喜島 隆大(MIRAI訪問看護ステーション)、宮井 篤(こころのクリニックなります) |

||

| 分科会1-C 退院・地域移行の支援 | ||

| 座長 | 石川 淳(相談支援事業所あらかき/沖縄県) 三溝 園子(昭和医科大学烏山病院/東京都) |

|

| 演題 | 地域で生きる、地域でつながる ~40の事例から考察する地域移行支援の可能性と課題~ ○有村 慧(相談支援事業所ヨハク) |

|

| 地域移行支援における『自立生活体験部屋』の活用 ○山北 佑介(カサマイ合同会社)、中村 雅代(刈谷病院) |

||

| “質の高い退院”の実現に向けた取り組み ○白川 怜小、水野 拓二(鷹岡病院) |

||

| 他院で「退院不可能」と判断されたクライエントと歩んだ退院までの道のり ~退院意欲の喚起と地域移行支援を活用して~ ○土田 亜生(さっぽろ香雪病院) |

||

| MHSWとしてできる長期入院者の地域移行について ○伊藤 真彦(総合心療センターひなが) |

||

| 地域移行支援における医療機関の精神保健福祉士の機能を問い直す ~媒介・過程モデルを参考に~ ○三浦 仁子(浅香山病院) |

||

| 分科会1-D 権利擁護の諸相 | ||

| 座長 | 中村 仁(長崎県精神医療センター/長崎県) 岩尾 貴(くらし・しごと応援センターはるかぜ/石川県) |

|

| 演題 | 精神科病院内での不在者投票について(全国調査から) ○近藤 健(権利擁護ネットワークほうき) |

|

| 精神障害当事者とその配偶者の結婚生活における継続意思に影響を与える要因 ○恒川 幸輝(無所属) |

||

| 入院者訪問支援事業の未来 ~ 精神保健福祉士として何ができるのか、何をすべきなのかを共に考える~ ○名雪 和美(国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部) |

||

| 精神医療審査会保健福祉委員の実践を通して思うこと ~一新米委員の取り組み~ ○菊地 祐子(秦野厚生病院) |

||

| 参加報告「第10回健康とメンタルヘルスに関する国際ソーシャルワーク会議」 ○照井 あき(健生病院) |

||

| 採用時と退職時に精神障害者が直面する法的課題 ○髙森 祐樹(弓削病院)、馬場 民生、馬場 佳代(丹有法律事務所) |

||

| 分科会1-E 研究で明らかにする | ||

| 座長 | 尾口 昌康(別府大学 /大分県) 大橋 雅啓(福島学院大学/福島県) |

|

| 演題 | 地域共生社会の実現に臨むソーシャルワーカーの捉え方 ~A県内で活動する独立型および病院勤務精神保健福祉士に焦点をあてて~ ○稲見 聡(宇都宮病院)、渡辺 修宏(国際医療福祉大学)、鈴木 寿弥(小山富士見台病院)、野口 悦紀(養護老人ホーム晃明荘)、大石 剛史(東北福祉大学)、松永 千恵子(群馬医療福祉大学大学院) |

|

| リカバリーカレッジ高知の定期講座が受講生に与えた影響 ~アンケート調査による結果から~ ○玉利 麻紀(高知県立大学)、藤代 知美(四国大学)、深瀬 雪子(地域活動支援センターぐらっぷる) ※本演題の当日発表は、キャンセルとなりました。 |

||

| なぜ大阪市の地域活動支援センターⅠ型は9ヶ所なのか? ○萩原 浩史(立命館大学生存学研究所) |

||

| べてるの家の当事者研究の焦点と構造 ~文献研究より明らかになったこと~ ○五十嵐 佐京(目白大学) |

||

| LGBTQも安心して利用できる福祉について考える ~調査報告からみる精神保健福祉士の役割とは?~ ○藥師 実芳、上原 正大、中島 潤(ReBit ダイバーシティキャリアセンター) |

||

| 依存症に対する精神障害者保健福祉手帳判定基準の地域差から考えるソーシャルアクション ○江村 直樹(岡山県精神科医療センター) |

||

| 分科会1-F 生徒・学生への支援 | ||

| 座長 | 筒井 美香子(九州医療専門学校/佐賀県) 行實 志都子(神奈川県立保健福祉大学/神奈川県) |

|

| 演題 | キャンパスソーシャルワーカーの視点からみる基幹相談支援センターとの連携と障害学生支援の実践 ○雪田 貴史(九州看護福祉大学)、三角 淳子(山鹿市基幹相談支援センターディア) |

|

| 障害学生に対する基幹相談支援センター相談支援専門員とキャンパスソーシャルワーカーのチームアプローチ ○三角 淳子(山鹿市基幹相談支援センターディア)、雪田 貴史(九州看護福祉大学) |

||

| 精神障害学生への支援に関する課題 ~A大学におけるアンケート調査から~ ○槙野 雅文(日本大学学生支援センター)、沖田 肇(公立阿伎留医療センター)、津田 直恵(日本大学国際関係学部学生支援室)、細野 正人(東京大学大学院) |

||

| 教育現場に精神保健福祉士のスキルを ~スクールソーシャルワーカーが教育現場に要る理由~ ○石井 健二(綾瀬市役所) |

||

| 不登校生徒の家族関係における課題と今後の向き合い方 ~保護者との相談支援を通じて気づいたこと~ ○木下 一雄(旭川市立大学) |

||

| 中学生の睡眠時間ならびに日中の眠気の強さと登校状況との関係について ○大西 良(筑紫女学園大学) |

||

| 分科会1-G 実践事例からの学び | ||

| 座長 | 村上 幸大(菊陽病院/熊本県) 中野 誠也(熊本県あかね荘/熊本県)※ ※木太 直人(日本精神保健福祉士協会/東京都)へ変更になりました |

|

| 演題 | 身体的管理が必要な状況に至った、身寄りのない統合失調症の患者の退院支援 ○種田 百合子、山本 和弘(昭和医科大学横浜市北部病院) |

|

| クライエントとの意見の相違があった場合の精神保健福祉士の役割 ○松尾 優花(田川療養所) |

||

| 支援者の無自覚による支援のパターン化について ~MHSWの逸脱を乗り越えるために~ ○宿南 将平、安好 弘孝(姫路北病院) |

||

| 支援の一方向的説明と二方向的説明 ~入退院を繰り返すクライエント支援の一事例から支援の場における権力と加害を考える~ ○古市 尚志(浅香山病院) |

||

| 成年後見人等を精神保健福祉士が担うときの意思決定支援 ~統合失調症の高齢者が手術の意思決定を迫られた場面~ ○成ヶ澤 真紀子(個人事務所) |

||

| 意思決定支援の倫理的葛藤と実践的課題 ○松井 朋美(群馬病院)、櫻井 勇基、横澤 岳志(くわのみハウス相談支援事業所) |

||

| ポスターセッション | ||

| 演題 | 精神科医療におけるロボットセラピーの実践 ○川乗 賀也(同朋大学)、木下 悠香、有川 美樹、阪本 亮、横山 沙緒理(小阪病院) |

|

| 東日本大震災後の精神疾患と精神保健福祉士の役割 ○小玉 幸助(石巻専修大学)、大橋 雅啓(福島学院大学) |

||

| ダイアローグ研修の継続がもたらす個人の変容と組織への広がり ○山藤 志織、高野 翔平、杉本 寛治(デコボコベース株式会社)、後藤 智行(株式会社紬声) |

||

| リフレクティング再考(2) ロバートさんと大学生の対話 ○荒井 康行(旭区生活支援センターほっとぽっと) |

||

| 一般病院精神科外来での精神保健福祉士の役割~PSWからMHSWへ~ ○只隈 康弘、八木 柚香(みどり病院) |

||

| Time to Change! メンタルヘルス・アンチスティグマ委員会の設立と活動 ○三瓶 芙美(神奈川精神医療人権センター)、伊藤 亜希子(相双広域こころのケアセンターなごみ)、稲月 雅之(岩屋病院)、小原 智恵(小矢部大家病院)、弘田 恭子(山梨県立精神保健福祉センター)、諸井 一郎(川崎市役所)、山田 真紀子(大阪府地域生活定着支援センター)、吉田 涼(大田区地域包括支援センター入新井・シニアステーション入新井)、山口 創生(国立精神・神経医療研究センター)、大橋 雅啓(福島学院大学)、関口 暁雄(鴻巣医療福祉センター)、的場 律子(福永病院) |

||

| 国際比較から考える「精神疾患の親をもつ子ども若者支援」 ~日本の包括的支援体制構築に向けて~ ○出口 龍之介(NPO法人CoCoTELI) |

||

| 分科会2-A 災害ソーシャルワーク/刑事司法ソーシャルワーク | ||

| 座長 | 木ノ下 高雄(就労サポートセンター菊陽苑/熊本県) 磯﨑 朱里(メンタルケアステーションyui/和歌山県) |

|

| 演題 | 能登半島地震に於ける災害支援員を対象とした事前・事後のフォローアップについて ○菅野 直樹(福島赤十字病院)、河合 宏(さきがけホスピタル)、照井 涼子(北海道大学病院)、篠原 智哉(みまもりlab)、木谷 昌平(ななお・なかのと就労支援センター、石田 由貴(サポートセンターりりぶ)、大原 弘之(和歌山県精神保健福祉センター)、日向 晴美(さぬき市民病院)、辻本 泰子(肥前精神医療センター)、鴻巣 泰治(西熊谷病院)、北村 昇二(宮古山口病院)、伊藤 亜希子(相馬広域こころのケアセンターなごみ)、三瓶 芙美(KP神奈川県精神医療人権センター)、木ノ下 高雄(就労サポートセンター菊陽苑)、磯崎 朱里(メンタルケアステーションyui) |

|

| 能登半島沖地震でのDPAT支援活動報告 ~精神保健福祉士の視点から、災害支援について考える~ ○藤本 悠子(愛知県精神医療センター) |

||

| 令和6年能登半島地震 徳島DPAT先遣隊活動を通じて ~精神保健福祉士を通して見えたロジスティクス業務への親和性~ ○山住 瑛美子(徳島県立中央病院) |

||

| 東京精神保健福祉士協会司法ソーシャルワーク委員会活動報告 〜2024年度司法ソーシャルワーカー継続研修の成果と意義~ ○羽毛田 幸子(武蔵野大学)、三木 良子(帝京科学大学)、佐藤 妙(こころスペース奏) |

||

| 大麻乱用者への地域支援におけるアプローチ方法について ○磯﨑 輝明(静岡保護観察所) |

||

| 更生支援計画の社会的意義と考察 ○原谷 那美(GUILD GROUP) |

||

| 分科会2-B 職能団体の取り組みを知る | ||

| 座長 | 大迫 健二(宮崎市生目・小松台地区地域包括支援センター/宮崎県) 徳山 勝(半田市障がい者相談支援センター/愛知県) |

|

| 演題 | 社会的復権の実現に向けて(1)~社会的復権の企画と活動を可視化する~ ○柴田 久仁子(宮本病院)、伊井 統章(株式会社アソシア)、宇都宮 将(基幹相談支援センターアーチ)、小原 智恵(小矢部大家病院)、門屋 充郎(十勝障がい者支援センター)、田中 由佳理(相談支援事業所わおん)、波田野 隼也(2981)、弘田 恭子(山梨県立精神保健福祉センター)、的場 律子(福永病院)、三宅 英行(障害福祉サービス事業所エポック翼)、望月 明広(横浜市神奈川区生活支援センター)、山本 綾子(三重県松阪保健所)、吉澤 浩一(江戸川区相談支援連絡協議会)、渡邉 充恵(ライフデザインボヤージュ) |

|

| 社会的復権の実現に向けて(2)~社会的復権の樹の活動から再考する~ ○伊井 統章(株式会社アソシア)、宇都宮 将(基幹相談支援センターアーチ)、小原 智恵(小矢部大家病院)、門屋 充郎(十勝障がい者支援センター)、柴田 久仁子(宮本病院)、田中 由佳理(相談支援事業所わおん)、波田野 隼也(2981)、弘田 恭子(山梨県立精神保健福祉センター)、的場 律子(福永病院)、三宅 英行(障害福祉サービス事業所エポック翼)、望月 明広(横浜市神奈川区生活支援センター)、山本 綾子(三重県松阪保健所)、吉澤 浩一(江戸川区相談支援連絡協議会)、渡邉 充恵(ライフデザインボヤージュ) |

||

| 「精神保健福祉士の倫理綱領」改訂の必要性 ○赤畑 淳(聖学院大学)、坂入 竜治(昭和女子大学)、川口 真知子(井之頭病院)、橋本 みきえ(九州産業大学)、平澤 恵美(明治学院大学)、藤原 正子、中村 征人(春日井保健所)、中村 亮太(リンクスメンタルクリニック)、森 茜子(NPO法人ミュー)、岩本 操(武蔵野大学)、茶屋道 拓哉(鹿児島国際大学)、島内 美月(八幡浜医師会立双岩病院)、木太 直人(日本精神保健福祉士協会) |

||

| 精神保健福祉士のスーパーバイザー養成における着眼点に関する予備研究 ○森山 拓也(城西国際大学)、村上 貴栄(兵庫大学)、吉岡 夏紀(共友会)、中村 雅代(刈谷病院) |

||

| こころの健康相談統一ダイヤル事業の報告と相談員の手応えに関する考察 ~電話相談員の主観的な発見から傾聴を「再考」する~ ○加藤 陽介(ふれあいの杜まんなか)、洗 成子(日本精神保健福祉士協会)、小川 隆司(中村メンタルクリニック)、大髙 靖史(日本医科大学附属病院)、井手口 大剛(F・Cフチガミ医療福祉専門学校)、江畑 来春(春日療養園)、夛良 昌子(リュネットラボ)、政木 舞子(高知県立精神保健福祉センター)、森本 美花(ゲートキーパーTONARIN)星 昌子(所属なし)、伊藤 次郎(特定非営利活動法人OVA) |

||

| 精神保健福祉士向け自殺予防啓発資料(「精神保健福祉士が知っておきたい自殺予防の要点」)開発の試み ○大高 靖史(日本医科大学付属病院) |

||

| 分科会2-C ソーシャルアクション/地域づくり | ||

| 座長 | 仲田 直幸(就労支援事業所あらた舎/沖縄県) 山本 綾子(三重県松阪保健所/三重県) |

|

| 市議会への陳情について今問い質す ~医療費助成における長野県でのソーシャルアクションを通して~ ○荒川 豊(豊科病院)、尾澤 徳行(飯田病院)、青木 聖久(日本福祉大学) |

||

| 精神保健福祉士によるソーシャルアクション研修プログラムの開発プロセス ○小沼 聖治(聖学院大学)、白澤 珠理(相談支援事業所ドライブ)、波田野 隼也(mudtplow合同会社)、小島 寛(合同会社HUGKUMI)、大歳 明子(合同会社ACT ひろしまリベルタ)、知名 純子(まるいクリニック) |

||

| ACTチーム立ち上げにおける精神保健福祉士が果たした役割 ○大歳 明子、川北 妃呂恵、津嘉山 太(ACTひろしま) |

||

| にも包括って何なん? ~長田区せいしん部会から私たちの地域連携を再考する~ ○坪井 直子(すずらん相談支援事業所)、千賀 聡子(ことしろクリニック) |

||

| 浜田市基幹相談支援センターの取り組み ~自立支援協議会の理想と現実のギャップを解消するために~ ○村上 幸奈(浜田市基幹相談支援センター)、焼杉 叔生(江津市基幹相談支援センター)、的場 めぐみ、牛尾 慎司(ヴィレッジせいわ)、地主 礼(西川病院) |

||

| 医療と福祉の連携体制整備事業(コーディネーター事業)と自立支援協議会を活用したソーシャルアクション ~沖縄県協会の実践~ ○山城 涼子(糸満晴明病院)、安村 勤(地域生活支援センター ウエーブ)、仲田 直幸(就労支援事業所あらた舎) |

||

| 分科会2-D ソーシャルワーカーに求められるもの | ||

| 座長 | 末光 晋也(南ヶ丘病院/福岡県) 関口 暁雄(鴻巣医療福祉センター/埼玉県) |

|

| 演題 | 独立型精神保健福祉士のパーソナルブランディングと戦略 ○太田 隆康(相談室あめあがり) |

|

| 独立型精神保健福祉士が報酬体系にはない事業を続けるためには ~起業して5年を経て見える景色と今後の可能性~ ○和賀 未青(株式会社ニイラ) |

||

| 当事者はどのような精神保健福祉士を求めているのか・望んでいるのか ~精神保健福祉士の役割と存在意義、専門性をめぐって~ ○松平 隆史(精神障害当事者会ひびき) |

||

| 経験による専門家と共同創造した語りの場がもたらす医療福祉専門職の変化 ~パイロットスタディとしての効果検証~ ○狩野 俊介(東北福祉大学)、渡邊 洋次郎(リカバリハウスいちご)、三品 竜浩(岩手県立大学) |

||

| 精神科ソーシャルワーカーが「かかわり」を身に付けるプロセス ~3名の質的分析結果に基づいて~ ○木村 良輔(日本福祉大学大学院 研究生) |

||

| ソーシャルワーカーの国際交流に対する態度に関連する要因についての予備的考察 ~非西洋の文脈に着目して~ ○東田 全央(島根大学) |

||

| 分科会2-E 制度を活用する/枠組みを広げる | ||

| 座長 | 溝内 義剛(まぐねっと25/鹿児島県) 的場 律子(福永病院/山口県) |

|

| 演題 | わくわくする雇用の実践~超短時間雇用モデルの取組みから~ ○内藤 昌宏、大原 真須美(岐阜市超短時間ワーク応援センター) |

|

| 就労移行支援の「映え」と「本質」を考える ~ソーシャルワークはどこまで届けられるのか~ ○谷奥 大地、益 絢子、東 麻衣、穴水 晃子、宮城 美香(アンダンテ就労ステーション)、森 克彦(サポートハウスアンダンテ) |

||

| 障害者就業・生活支援センターの地域における役割について ~就職先決定後に支援を引き継ぐも関係機関との連携に苦慮したケース~ ○加悦 真由(熊本県有明障害者就業・生活支援センターきずな) |

||

| リカバリーに主眼を置いた移行支援住居の取り組み ~港夢リカバリーグループホームプログラムの取り組み~ ○的場 めぐみ、髙倉 佳代、牛尾 慎司(ヴィレッジせいわ)、地主 礼、林 輝男(西川病院) |

||

| 措置入院者等退院後支援事業の実践報告 ○酒井 伸太郎(大阪市こころの健康センター) |

||

| 改正精神保健福祉法施行を振り返る~医療保護入院を中心に~ ○松原 玲子、関 千尋(多摩あおば病院) |

||

| 分科会2-F スーパービジョン | ||

| 座長 | 米満 恭一郎(真珠園療養所/長崎県) 渡邉 俊一(希づき/福岡県) |

|

| 演題 | ダイアローグを活用したグループスーパービジョンの実践 ○菊池 恵未(NPOあおぞら)、春日 未歩子(森とこころの研究所) |

|

| スーパービジョンの諸機能と「構造化」及び「言語化」を意識した研修システムの評価 ~バイジーアンケート結果から~ ○辻井 誠人(桃山学院大学) |

||

| 石川県における地域を基盤としたスーパービジョンの取り組み ○吉岡 夏紀(やたの生活支援センター)、岩尾 貴(くらししごと応援センターはるかぜ)、蔭西 操(南加賀認知症疾患医療センター)、岡安 努(やたの生活支援センター) |

||

| 法人内グループスーパービジョンの効果と課題 ○早川 智、安田 莉子(こころのクリニック高島平)、宮井 篤、倉橋 友世(こころのクリニックなります)、佐瀬 義史、三好 雄一(成増厚生病院)、榊 かおり(慈友クリニック)、小島 悠太(サンライズ高島平)、大塚 淳子(帝京平成大学) |

||

| 神奈川におけるスーパービジョン普及活動の軌跡~10年を振り返って~ ○安部 玲子(訪問看護ステーション ほたる)、池沢 佳之(ハートクリニック大船)、安増 栄恵(横浜市総合保健医療センター)、菊地 祐子(秦野厚生病院)、宮﨑 全代(上大岡メンタルクリニック)、山田 伸(メンタルホスピタル鎌倉山)、高橋 空美(ハートクリニック) |

||

| 入口支援のスーパービジョンに関する調査報告 ~スーパーバイザーを対象としたグループインタビューを通して~ ○三木 良子(帝京科学大学) |

||

| 分科会2-G 医療機関での取り組み | ||

| 座長 | 松本 憲治(衛藤病院/大分県) 長谷 諭(宮城県立精神医療センター/宮城県) |

|

| 演題 | 児童思春期医療における信頼関係の構築と他機関との連携について ○竹中 綾(長崎県精神医療センター) |

|

| 当院児童精神科における精神保健福祉士の活動報告 ~外来と在宅、それぞれの領域から~ ○佐々木 瞭(藤が丘こころのクリニック) |

||

| 精神科医療と児童福祉の連携における精神保健福祉士の役割 ~児童相談所との連携会開催を通じて~ ○櫻井 早苗、藤本 悠子、羽渕 知可子(愛知県精神医療センター) |

||

| 総合病院精神科外来患者への継続支援に関する取り組み ~包括的支援マネジメント導入基準からの一考察~ ○菰口 陽明(呉医療センター) |

||

| 各職種の専門性を活かした患者理解の探究 ~カンファレンスを導入して得られた成果と課題~ ○中村 優美、唐岩 葉奈、穴吹 恵莉菜、竹村 華衣、竹井 美季(光風会)、宮本 雄太郎(NPO法人SAJA)、富島 喜揮(四国学院大学) |

||

| 若年性認知症支援における実践と課題の一考察 ○山田 亮介(横浜総合病院) |

||

| 市民公開講座 | ||

| テーマ | 山田雅人かたりの世界 | |

| 時間 | 13:15~14:45 | |

| 会場 | 西日本総合展示場 新館 A展示場 | |

| 講師 | 山田 雅人 | |

| 参加費 | 無料 | |

| チラシ | 山田雅人かたりの世界市民公開講座チラシ(PDF/3.6MB) | |

| 参加 方法 |

一般参加の方 | 事前のお申し込みが必要です。次のいずれかの方法でお申込みください 1)市民公開講座参加申込フォーム ※本フォームは、セキュリティ機能SSLを採用しているGoogleフォームを利用しており、本協会ドメイン内URLとは異なるページへ移動します。 2)メール送信にてお申込みください (1)氏名、(2)年齢(年代で結構です)、(3)参加人数、(4)鑑賞サポート(手話通訳、要約筆記、お子様連れスペース、車いすスペース等)をご記入のうえ、下記メールアドレスに送信してください。 shiminkoukai.fuk2025▲gmail.com (▲を@へ変更して送信ください) |

| 全国大会・学術集会の参加者の方 | 全国大会・学術集会参加者で本企画に参加希望の方は、上記の「市民公開講座申込フォーム」からの参加登録は不要です。全国大会・学術集会の参加申し込みの際、「市民公開講座」をご選択ください。 | |

|

||