コロナ禍において貧困が拡大しています。コロナ禍以前でも「貧困」は我々ソーシャルワーカー(以下、SW)にとっては、きわめて身近な社会問題であり、私自身はそれを意識せずに仕事をしてきたことは就職して以来一度もないと思います。大した勉強もせずに精神科病院に入職したとき、精神疾患は貧しい人がかかる病気なのかと思うほど、周りにいる患者も家族も貧しく、それゆえに長い入院生活を余儀なくされていました。ある意味貧乏神との対決がSWとしての私の主な仕事だったと言っても過言ではありません。

一般にも障害・疾病などにより働けなくなったことが原因で生活保護を利用というのがこれまではもっとも多いケースでしょう。ところがコロナ禍はそれを大きく変えたと言われています。通常では働ける人々が、働き口をなくし、あるいは働ける時間数を削られ、貧困に陥ったという事例が急増したと報告されています。非正規、女性、障害者など元々脆弱な労働環境に置かれがちであった人や、小規模な個人商店・飲食店など備えようもない経済活動の急冷に直撃された事業主、宿泊・観光・交通業界など多種多様な領域で働く人々がコロナ禍において危機的状況に見舞われました。新型コロナウイルスという疫病神があぶりだしたのは、労働政策や住宅政策、社会保障など日本の社会を支える根幹の制度の脆弱さでした。コロナ禍以前から子ども、女性、高齢者の貧困と次々と問題提起がされてきましたが、今では誰もが困窮する時代を実感させられています。また貧困とメンタルヘルス課題は表裏一体であり、貧困の拡大はメンタルヘルス危機の増大であることをメンタルヘルスソーシャルワーカーである私たちは強く意識する必要があるのではないでしょうか?

コラム「貧困の風景」では、貧困にまつわる様々な風景を切り取って、多角的な視点から捉え、自由に論じていきたいと考えています。コラムを通じて多くの皆様と問題意識を共有し、疫病神に後押しされ肥大化した貧乏神との対決に力を結集したいものです。

分野別プロジェクト「貧困問題」リーダー 柏木 一惠

| No | タイトル | 執筆者(敬称略) | 掲載日 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 分野別プロジェクト「貧困問題」セミナー企画 報告書 | 2022年7月11日 | ||||

| 9 | 【セミナー案内】貧困の風景:シングルマザーをめぐる社会的課題とソーシャルワーカーの役割 | 2022年2月22日 | ||||

| 8 | 貧困の風景8 信頼の貧困 | 野村 恭代 | 分野別プロジェクト「貧困問題」/大阪市立大学 | 2021年11月19日 | ||

| 7 | 貧困の風景7 「周産期」から始まる貧困の連鎖 | 中島 宗幸 | 分野別プロジェクト「貧困問題」/堺市南保健センター(大阪府) | 2021年10月13日 | ||

| 6 | 貧困の風景6 老後の沙汰は金次第 | 柏木 一惠 | 分野別プロジェクト「貧困問題」/公益財団法人浅香山病院 | 2021年8月4日 | ||

| 5 | 貧困の風景5 「あゝ上野駅」は今も | 小関 清之 | 分野別プロジェクト「貧困問題」/秋野病院 | 2021年6月23日 | ||

| 4 | 貧困の風景4 子どもの貧困に感じる違和感 | 加藤 雅江 | 分野別プロジェクト「貧困問題」/杏林大学 | 2021年5月13日 | ||

| 3 | 貧困の風景3 住まいの貧困 | 野村 恭代 | 分野別プロジェクト「貧困問題」/大阪市立大学 | 2021年4月19日 | ||

| 2 | 貧困の風景2 「自己責任論」がダメなわけ | 中島 宗幸 | 分野別プロジェクト「貧困問題」/堺市南保健センター(大阪府) | 2021年3月25日 | ||

| 1 | 貧困の風景1 社会保障を妨げる7つの壁 | 原 昌平 | 分野別プロジェクト「貧困問題」/相談室ぱどる(大阪府) | 2021年3月17日 | ||

| ●分野別プロジェクトチーム「貧困問題」メンバー一覧(会員ページ) | ||||||

※執筆者所属は、掲載日当時のもの

![]()

貧困の風景「シングルマザーをめぐる社会的課題とソーシャルワーカーの役割」開催日時 2022年3月26日(土)14:00〜16:30開催方法 オンライン配信 参加対象 本協会構成員、都道府県精神保健福祉士協会等会員、学生 参加者 55名 プログラム ヒアリング内容の報告、3人の講師によるミニ講義、質疑応答、グループディスカッション(開催案内) |

野村 恭代

大阪市立大学(大阪府)

そもそも信頼とは、どのようなものなのだろうか。

ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)の研究で知られるパットナムは、信頼を「社会的信頼」と表現している。そして、社会的信頼とは、市民あるいは人間にとって社会が公正であり援助的であり、信頼に足るものであるとみなす「信念」であると述べている(柴内康文訳『孤独なボウリング−米国コミュニティの崩壊と再生−』柏書房,2006年)。また、日本では山岸が「安心」と「信頼」を区別することにより、信頼について説明している。安心も信頼も人々の心理をリスク管理者への「ひどいことをしないだろうという期待」と「任せておこうという方向」に導く心理的要素であるという共通性があるものの、その発生の仕方が大きく異なっているとし、具体的な例えとして、「針千本マシン」という話を用いて説明している。「安心」はリスク管理者が住民をだましたりすると、リスク管理者自身の不利益になると住民がみなすことにより生じるものである。一方で「信頼」とは、住民がリスク管理者の自己利益に対する評価を行うこと以外の要素に基づく「意図への期待」のことを指すものであるとしている(山岸俊男『信頼の構造−こころと社会の進化ゲーム』東京大学出版会,1998年)。

つまり、「信頼」とは、不確実性があるにもかかわらず、それでも何かを他者に委任しようとする心理的状態であるといえる。あくまでも自分の責任において白紙委任を遂行することであり、将来における損害の可能性を認識しながらも、自分でそれを引き受けることが他者に対する信頼である。換言すると、他者を信頼するということはリスクの可能性を受容することになる。そして、信頼は相手の利益、不利益にかかわらず、相手の人格の誠実さや自分の感情に基づいて相手の行動意図を評価する場合に生じるものであると捉えることができる。

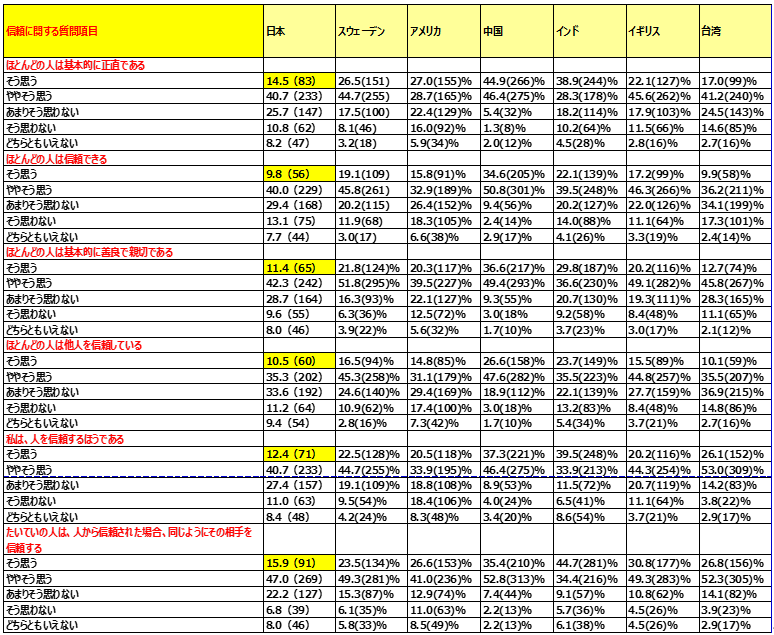

筆者は2021年8月〜9月にかけて、日本、スウェーデン、アメリカ、中国、インド、イギリス、台湾の10代〜60代、計4,095名を対象に市民意識調査を実施した。以下、信頼に関する調査項目の結果を示す。

「ほとんどの人は他人を信頼している」の項目のみ、「そう思う」の割合は台湾が日本よりも0.4ポイント低くなっているものの、他の項目はすべて「そう思う」の割合は日本が最も低い割合となっている。特に、「私は、人を信頼するほうである」と「たいていの人は、人から信頼された場合、同じようにその相手を信頼する」に対する「そう思う」の日本の割合は他国に比べ顕著に低くなっており、この点からも、日本人は他者を信頼していない可能性が高いことが示唆される。

過去の研究においても、国民性という観点から「信頼」を捉えた場合、一般的に日本人は、他者を信頼する傾向が高いと考えられがちであるが、それと相反する研究結果が示されている。山岸氏は、米国のように、社会的な不確実性と機会コスト(利益を考えて行動する意識)の高い社会では、一般的に、信頼感を高めることにより新たな関係を築くことが適応的であるため、人々は高信頼者になると述べている。一方で、日本のように、集団主義的で、固定的なかかわり方が社会に占める割合が高い環境では、信頼が必要とされる場面が少ないため、低信頼社会が形成されるというものである。

日本において、他者との信頼を醸成することは簡単なことではなさそうである。それでもこれからの地域社会では、「つながり」や「支え合い」が重要なキーワードとなっており、私たち福祉職は、人と人とのつながりをどのように構築するかを思考することが求められている。まずは、専門職への信頼を高めることから始めることが必要なのかもしれない。

中島 宗幸

堺市南保健センター(大阪府)

私の勤務先にある風景の一つに、母子保健がある。中には凄まじい情景が飛び込んでくることもあり、そこに切り込む主力は保健師であるわけだが、精神保健の専門職として私にもお声がかかることがある。

周産期に必要とされる支援は数あれど、驚くほどに貧困やメンタルヘルスにまつわることが多いというのは、もしかしたらあまり 知られていないことであろうか。知られていないからこそ、それらの困難の連鎖が止まらない(止める術がほとんど用意されていない)のかもしれない。

さて「連鎖」とは、語弊を恐れずに表現すれば、典型的には次のようなことである。

まず、周産期の支援が貧弱な日本では珍しくはないが、妊娠を機に「貧困」という形のストレスが生じる。これは妊娠による減収や離職など、女性(特にシングルマザー)で容易に起きる。母体への過多なストレスは胎児にもマイナスに働き、その影響は生涯に渡って特性として残りうる。

出産後もすぐに貧困は解消せず、無理のある生活になる。親に余裕はなく、胎内より続く過酷な成育環境から乳児にも発達上の困難が生じる。無理と困難が錯綜する中で、親子はすれ違いを繰り返し、マルトリートメントや虐待に至る。すると、乳児の発達には更なる、そして深刻で長期的なダメージが重なる。

発達上の困難が拡がると、子育てに過剰なエネルギーを要するようになる。親は生活の立直しにエネルギーを使えなくなり、貧困と子育て困難の競演という様相を呈する。楽ではない家庭にある子もエネルギーを学校生活に使えず、成績の低下、いじめ、非行等の問題に晒され、自己肯定感は育たない。親がそのストレスに倒れてしまうと、昨今で言うヤングケアラーの問題も生じる。

その子が大人になる頃には、様々なメンタルヘルス不調が生じている。発達障害を始め、各種のアディクション、パーソナリティー障害、いわゆる複雑性トラウマが典型例であろうか。診断等の基準を満たさない境界事例も散見されるが、困難があることに違いはない。むしろ名前がつかないことで、自他共に「自分(あなた)は支援対象ではない」と考えてしまい、問題は複雑さを増す。病気や障害ではないとすれば、「それは努力不足(自己責任)なのだ」などと。

そうした困難な状況を生き抜くのに精一杯で、十分な収入、安定した生活が得られない。結局は十分な準備ができず、貧困とメンタルヘルス不調の中で周産期を迎える……

少し単純化しすぎているかもしれないが、このようなことは実際に存在する。しかも単に連鎖を繰り返すに留まらず、連鎖する中で悪影響は拡大していくことの方が多い。貧困によって発達上の困難が生じ、メンタルヘルスにダメージを負い、更なる貧困が生じることで、より大きな発達上の困難、より深刻なメンタルヘルス上のダメージをもたらすのである。

こういった「凄まじい情景」では、たいてい状況は混沌とし、誰が加害者で誰が被害者なのか、判然としない。そもそも加害と被害で分かつことに意味はなく、犯人捜しは問題解決にマイナスでしかないのだが、世間は犯人を特定したがる。いわく「親の育て方が悪いのだ」「子の資質に問題があるのだ」などと。そうすることで、世間は安心して「自分達(社会)のせいではない」と他人事にしておける。その親子を追い詰めて孤立させてしまうことと引き換えに、社会システムの欠陥であるという事実から目をそらす。

日本には、連鎖しながら拡大するこの困難に対する防壁が圧倒的に足りていない。

出産に要する平均費用は50万円を超えるらしいが、出産育児一時金は42万円でしかない。通常の出産は医療保険の対象でもない。

周産期の女性の所得保障は十分と言えるだろうか。出産手当金にしても育児休業給付にしても、従前よりかなり減収となる。雇用形態によってはゼロにすらなる。

産後すぐにも経済不安から働かざるをえないが、子を預けるところがない。預けられたとしても、日本の保育制度には個別的に関わるだけの体制がない。待機児童解消という命題の下、保育の質が犠牲に供されたからである。子に発達上の困難があればなおのこと、脳の発達に重要なこの時期の手薄さは後の禍根となる。誰もその子と、十分に、一対一で関われない。子は未知の世界に一人で取り残され、冒険に出られない。常に自分を守ってくれる存在があやふやでは、危険は冒せない。そして、発達に必要な刺激や経験が不足していく。

要するに、周産期には貧困への社会的な罠が張り巡らされている。貧困という緊張状態に陥ると親子から安心が奪われ、「親の自己実現」と「子の発達」の双方が保障されない。メンタルヘルスへのダメージは、気がつかない内に蓄積していく。貧困かメンタルヘルス不調か、何らかのきっかけで問題が生じると自動的に連鎖に巻き込まれ、自力だけで抜け出すことは不可能に近い。

貧困とメンタルヘルスという観点から周産期を見ると、日本は果たして本当に子育てを応援し、出生率の低下に歯止めをかけようとしているのか、疑わしくなってくる。

社会の仕組みとして、周産期の経済支援を充実させる必要がある。

貧困に陥ったとしても、確実に発達を保障する保育・教育を充実させる必要がある。

そして、精神保健福祉士として、連鎖の中で生じるメンタルヘルスへのダメージを予防すること、ダメージからの回復を支援することに関与していく必要がある。

精神保健福祉士はこれまで、総じて大人のメンタルヘルスに関わることが多かった。統合失調症や認知症を知らないと答える精神保健福祉士はいないはずだが、周産期メンタルヘルスを知らないと答える者はそれなりにいそうである。それでは許されないし、そういう現状に甘んじているからこそ、子ども家庭福祉を専門とする新たな国家資格創設などという話が出てくる。

ゆりかごから墓場まで、メンタルヘルスのニーズがない時期は存在しない。我々は今こそ、最も手薄なままにされてきた「ゆりかご」の周りに切り込み、連鎖を終わらせる取り組みを始めないといけない。

柏木 一惠

分野別プロジェクト「貧困問題」/公益財団法人浅香山病院(大阪府)

身も蓋もないタイトルで恐縮であるが、認知症高齢者に関わるソーシャルワーカーとしての実感である。

コロナ禍で、女性の自死が目立ってきているという。その背景がすべて貧困かどうかはわからないが、これまでも不安定な雇用を強いられてきた女性たちが一層困窮の度合いを深め、追い詰められているのは間違いない。貧困問題プロジェクトでは、今期女性の貧困をテーマとし、シングルマザーや様々な事情から妊娠に葛藤を抱える妊婦の厳しい生活状況をヒアリングさせていただいた。しかし女性の貧困は若年層ばかりではない。

今から20年近く前、介護保険が出来たばかりの頃だろうか。認知症治療病棟の担当として退院支援を進めていた際、入院患者の妻から「夫の依存症や浮気、放蕩による借金などにどれだけ苦しめられてきたか、二度と自宅に戻ってほしくありません」と頑として在宅退院を認められなかったことがある。確かに妻や同席していた息子の話を聞く限り、夫に同情の余地はなく、今思えば専門職として冷や汗ものの発言だが、私は思わず「どうして離婚されなかったんでしょう」とつぶやいてしまった。妻は「そんなこと考えたこともなかった。子どももいたし、帰る実家もなく、商売をして家族の生活を支えることに懸命だったから」とため息まじりに言われたことがある。また別の入院患者であるが、生活歴を聞くと三度の結婚歴がある女性がいた。娘が「手に職もなく結婚して養ってくれる人がいないと本人も子も生活できなかったんですよ。だから本人が望んで三度も結婚したわけじゃなかったと思います」としみじみ言われたことも耳に残る。

結婚がすなわち就職先であったわけだ。また介護をするのも妻、息子の嫁の当然の仕事であった。夫の両親、夫と次々介護をし、ようやく夫を看取り、これから自分のためだけの人生を生きるという段になって自分が認知症を発症し入院に至ったという女性もいた。「何のための人生だったんですかね」と思いを寄せてくれる家族がいるだけこの人はましだったかもしれないが、家事、育児、看病、介護と家庭内のケアワークを一手に引き受け、かつ嫁の立場なら義父母の遺産相続の権利もなく、経済的にも報われない老後を迎えた女性も多かったのではないかと思う。またDVやモラルハラスメントを受けていたとしても、介護負担に疲弊していたとしても、生活のためにそれを甘んじて受けざるを得なかった女性も多くいただろう。

一方で大正から昭和初期生まれの女性たちは日本の高度経済成長を下支えした世代でもあったのではないだろうか?家族に、社会に、国家に尽くした先の老後の報われなさに愕然とした記憶がある。わずか20年前のことであるが、介護保険法が施行され、少なくとも老後については「今は昔の物語」になったのだろうか。

令和の時代になって、「精神科病院における退院支援」というレポートを書くにあたり、所属する浅香山病院の認知症治療病棟における長期化する入院患者の実態を調査したことがある。結果は想定通りではあるが、経済的理由によるものが多かった。当院では認知症の入院患者はほとんど自宅に戻ることができない。これには、介護者の高齢、介護者の不在、在宅サービスだけでは支えきれないなどの諸理由があるが、在宅に戻ることが不可能であれば、施設入所を選択せざるを得なくなる。しかし比較的安価な特別養護老人ホームの待機期間は寿命の方が先に尽きるかというぐらいで、グループホームや介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などは最低でも総費用20万前後。これを負担できなければ特養待ちで延々と入院を継続しなくてはならず、認知症者の社会的入院という面からも深刻な問題である。

長期化する人の男女比はそれほど際立った差ではなかったが、平均寿命の関係もあって女性が若干多かった。その年金額の低さも女性の置かれてきた生活史を反映するようである。老齢厚生年金受給者が少なく、受給していても少額である。年金は現役世代にどのような条件で働いていたかの結果とも言えるので、推して知るべしであろう。また夫が入院者で、費用負担できるほどの年金を受給していても、家に残る妻の年金収入が少なく、その生活費捻出のために、夫の介護費用を制限せざるをえないというケースもある。生活保護になれば多少選択肢が広がるので、いっそ偽装離婚でもして妻が生保申請してくれないかと心の中で呟いたこともある。生活保護が世帯分離や資産要件の緩和などを柔軟に運用してくれればこんな理不尽な長期入院は多少解決するのにと思う。

一方介護する側に目を向けてみれば、介護者は妻、娘、嫁と女性が主に担っていた。一般的にも介護・看護を理由に離職するのは圧倒的に女性(9万の介護離職者のうち7万人が女性)である。その理由は、男性より収入が少ない(つまり家計に響く影響が少ない)、職場で責任ある地位にいない、家族の面倒を看るのは女性という固定的性別役割分担意識の根強さの故であろう。介護と仕事(育児と仕事も)の両立は、女性サイドに重くのしかかっている現実は、昭和、平成、令和と時代が移っても大して変わっていないようである。

そして、育児や介護でキャリアを中断された女性たちは、職場復帰後も収入面や昇進でハンディを背負い、また非常勤など不安定な雇用に就かざるをえない。それは当然老後の年金や貯蓄などにも影響してくる。今でも高齢単身女性の貧困率は、男性の1.5倍である。このコロナ禍は現在進行形で貧困を深刻化し、社会的に脆弱な人々を狙い撃ちしている。しかしポストコロナの時代になっても、さらにその先になってもコロナ禍で受けた打撃は後々まで、つまり老後まで響いていくのではないだろうか。

雇用とセットの日本の社会保障制度は、雇用が崩れれば総崩れとなってしまう。働かざる者はたとえ自ら望んで働かなかったわけでなくても、社会保障の傘に入ることさえ拒まれる。出産、育児、介護などで否応なく雇用の場から撤退せざるを得なくなった女性たち、また雇用の調整弁として便利な存在として位置づけられた非正規やパートの女性たち、正規で働きたくても働ける環境が保障されないシングルマザー、彼女たちもいつか高齢者となって、認知症になるかもしれない。その時すべての女性が輝く社会づくりと叫んできたこの国は、貧富に関係なく尊厳ある老後を保障してくれるのだろうか。地獄の沙汰ならぬ、老後の沙汰は金次第、まさか精神科病院の新たな社会的入院者として精神保健福祉士の前に立ち現れてくるなんて悪夢だけは見たくないものである。

小関 清之

分野別プロジェクト「貧困問題」/秋野病院(山形県)

私が暮らす東北には、かつて『白河以北一山百文』という言葉があった。

私の祖父母や父母世代である明治・大正生まれの老人たちはひそかに、『男は兵隊、女は女郎、百姓は米を貢ぎ物としてお国に差し出してきた』と語っていたという。私が生まれた頃の1950〜60年代の日本社会は、高度経済成長期と呼ばれるように、急速な産業化・産業構造の変動と被雇用者の増大が進んだ。それはまた、労働人口の広域的な地域間移動を意味していた。歌手を志して青森県から単身上京した井沢八郎が自身の人生を重ねて歌った『あゝ上野駅』の歌詞にもあるように、地方の農村から都市に向かう若年労働者の多くは、いわゆる「金の卵」と呼ばれ、人手不足の零細企業や個人商店に安価で適応力の高い労働力として雇われていった。地方出身者や低学歴者への差別に加え、不安定な雇用条件、長時間・重労働などの厳しい労働環境下にあっても黙々と働き日本の高度経済成長を下支えし、実家の親に少しでも楽してもらうためにと、自分の小遣いを切り詰め仕送りをする若者も少なくなかったと聞く。

記憶をたどれば、まぶたがしみてくる。

Aさんは、東北地方の雪深い山村に二歳違いの姉を持つ男子として生まれた。炭焼きと冬場の出稼ぎで家族を養う大正生まれの父親について、Aさんは「うれしかったのは、酔った父が荒れてないこと。母親が泣いていない夜だった」と語る。Aさんは中卒後、首都圏の小さな鉄工所に就職した。とくに資格は持っていなかったが、先輩から教わった手順を従順に守る仕事ぶりは手堅かった。月給の大半を、実家に宛てて仕送りしていた。しかし、一方で、吃音気味だったAさんは同僚から東北なまりを嘲笑されたことも相まって、なじめない寂しさを募らせた。当初は自分へのごほうび程度だったはずの酒が、月日を重ねる中で一杯から次第に二杯、三杯と増えていった。そんな時、故郷の父が滑落死した。軽蔑していたはずの父の死に衝撃を受ける自分に、Aさんは驚いた。人恋しさの渇きをいやすつもりの酩酊は、日々の空虚をかえって増強させるばかりだった。いつの頃からか月給のほぼ大半が酒代となり、雇い主に頭を下げて前借りすることも重なっていった。飲んだ酒が抜けなくなった重いからだを引きずりながらも働き続けたが、次第に部屋から出られなくなり失職した。一人のみじめで無力な依存症者として、凡そ30年ぶりに無一文でたどりついた実家には、生来の視力障害があった長姉とすでに年老いた母親が生活保護で暮らす姿だけがあった。「働かざる者食うべからず」の視線を浴びながら、ひどく肩身の狭い思いをする暮らしを再開したAさんは、自力で酩酊から抜け出すことができず精神科病院に入院した。そこでAさんは、当時まだ駆け出しだったソーシャルワーカーと出会うことになる。「なぜ依存症になるしかなかったのか」を自身に問い互いに語る二人は共に、まだこの地域には数少なかった自助グループに通い続けた。会場となっていた公民館には、自分を待っていてくれる人がいて、安心して人に頼れる空間が保障されていた。紆余曲折を経た後に、ようやく生き続けることの意味を見出せたAさんは、その後の残りわずかな人生を穏やかに生きた。

いつの世も時代に翻弄され、その時々の社会状況に押しつぶされ、アルコール、ドラッグをはじめとする多様な嗜癖におぼれざるをえない人たちがいる。貧困に至る原因や自立への歩みを阻害する要因の一つとしてアディクションの存在は、見過ごすことができない。もちろん、アディクションは、それ自体、特定の階層や生まれ育ちに固有の問題ではない。しかし、アディクションは有形無形に世代を超えて伝播されることから、生活のスタートラインにおいてハンディキャップとなりうる点などを含め、次世代の子供のソーシャリゼーションを規定することにもつながる。

今、新型コロナの感染拡大による消費や交流人口の急減は、地域経済と生活に広範かつ深刻な脅威を与えている。コロナ禍によって、少子化が想定より一気に10年前倒しで進むことも指摘されている。既に2014年に日本創成会議により「消滅可能性都市」ともされていた地方都市における地域の活力低下は、とりわけ著しい。

そんな中、少子化や人口流出の課題を抱え続けていた地方都市に大きな経済的恩恵をもたらしていた一つにインバウンドの急成長があった。しかしながら、新型コロナの感染拡大の波が押し寄せる中、その市場は失速の一途をたどりいまやほぼ消滅するに至っている。地域の衰退は、さらに深刻な貧困を生み出している。アディクションを抱える人やその家族の苦悩を増幅させ、とりわけ次世代を担う子どもたちの将来に陰を落とすと言っては悲観的に過ぎるだろうか。海外からは、コロナ禍によるストレス増大を背景に、薬物・アルコール依存症や家庭内暴力が深刻化しているというリポートが届き、世界保健機関(WHO)及び日本アルコール・アディクション医学会は、依存症に関する注意喚起文書を公表している。

個人の尊厳を守ると共に社会変革の一翼を担うことこそソーシャルワーカーの役割であると私は信じている。だがしかし、今日の私は誰の生き様に寄り添えたであろうか。どう社会に働きかけた一日であったろうか。気持ちに迷いがあってせつない帰り道、ウルフルズの歌う「泣けてくる」の歌詞にAさんと自分を重ねてみる。

♪なんだか泣けてくる、おもわず泣けてくる

明日もがんばろうぜって、笑って歩き出す ♪

(作詞 トータス松本「泣けてくる」から)

(Aさんは複数の人たちの情報を加工した架空事例である)

加藤 雅江

分野別プロジェクト「貧困問題」/杏林大学

子どもの貧困という言葉が耳に障る。

子どもの7人に一人が貧困、子どもの相対的貧困率13.5%(2019年)はOECD加盟国の中でも最悪の水準にあるといい、2014年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」ができ「教育の支援」「保護者の就労」「生活の支援」「経済的な支援」を柱に政府も動き出している。

数字が先行し、実態が見えてこない。子どもの「困りごと」が。

子どもたちは「貧困」なのだろうか。子どもたちは何に困っているのだろうか。

なぜ、私は「子どもの貧困」という言葉が耳に障るのだろう。

虐待や貧困の話をすると多くの人は「自分の周りにはいないなあ。出会ったことないな」と言う。そしてどこか他人ごと、ドラマの中の話のように置き換えてしまう。日本精神保健福祉士協会では2020年の5月から子どもと家族の相談窓口を設置し、24時間、365日体制でメール相談を受けている。コロナ禍で緊急事態宣言が初めて発出され、学校までもが閉ざされた時期に、子どもの虐待やDVが増えることを危惧し開設したものだ。当初、子育て中の親御さんから、しんどさが訴えられるのではないかと考え、子育てのつまづきが虐待にならないように、その視点からのサポートを想定していた。3月末までで100件を超えるメールをいただいた。想像以上に子どもたちからのメールが多かった。いじめ、不登校、SNSトラブル、体調に対する不安、家庭内の不和、親からの虐待、自傷、希死念慮・・・背景には孤立が見える。社会からの孤立だけではなく、家庭内での孤立も。どう考えても受診が必要という相談。「親に言っても相手にされない」「甘えてるんじゃないのと言われる」誰か相談できる人はいないの?と問いかけそうになる。誰もいないからメール相談しているのに。学校でも、地域の中にも、家庭でも相談できる人がいないという子どもたち。相談するにはエネルギーがいる。勇気を振り絞って相談しても、否定されたり思いを汲んでもらえず挫けてしまい心を閉ざす。だから、SOSを発しない。結果、子どもたちのつらさは埋もれてしまい、見えてこない。つまり「子どもの貧困」は見ようとしなければ見えないものだと思う。自分自身、親としてお金に困り生活が立ち行かなくなっても、子どもにそれを悟られないように振舞う気がする。親が隠そうとすればするほど子どもは触れてはいけないことと思い、外では口にしないし不安に蓋をするだろうと思う。大好きな親を守るために。

本当にセンシティブな対応を求められる。

大人に何ができるだろう。

長く地域で支援を受けている母子家庭。

この家の男の子はなかなか打ち解けない。母親は体調に波があり、家事全般は彼が担っていた。

母親も支援者に対し時に拒否的な態度を見せ、要保護児童地域対策協議会のケース会議にもたびたび上がり、その都度地域関係者は児童相談所に保護を要請するも、「見守り」が長い期間、継続されていた。彼が高校生になるときに、地域の中で出会い進学のお祝いをしようという話になった。そこからぽつぽつと話を聞かせてもらうようになった。おにぎりを一緒に買おうと入ったコンビニで「なんでもいいから選んで」と言っても選ばない。「僕にはおにぎりを選ぶような価値はないですから」と。「おなかすいてるでしょ」と言えば「おなかはいつも空いているんで。今だけじゃないから」と。彼の家に行けば、支援機関からたくさんの食品があった。どれも手つかずで。

「うちに来てあれこれみんな言っていくけど、誰も味方はいないからさ」そんな言葉が刺さった。ごはんを研ぎ、炊いて、おかずを作る、そんな作業を一緒にしてくれる人が必要だったんだな。そんな中で彼はいろいろ話したかったんだな。食材を開封して調理方法を一緒に調べたり、工夫して作ってみたり、そんな時間を過ごす中で、彼の世界をのぞかせてもらった。彼のことを知らないで、お母さんのことを知らないで、この家のことを知らないで、何かをするなんて本来できることじゃない。彼の言葉からしか彼の困りごとは伝わらない。話してもらえる関係こそがまず先だったんだよね、と謝った。彼らが頑張って勇気を振り絞って伝えてくれることを受け止めることが、大人には必要なんだなと改めて思う。

貧困が見えやすい事例ばかりではない。

高校3年生の女の子。親御さんはそろって有名企業に勤めている。大きな戸建てに住んでいる。会うたびに真新しいJKファッション。毎日1,000円ずつお昼のお弁当代を母親からもらうがお弁当は買わず鎮痛薬を買いひと箱飲んで気分を上げないと過ごせないという。家にいても孤独、と言っては遊ぶお金が欲しいと危ないことも繰り返していた。家出を繰り返し、自殺企図をして運ばれた病院で、出会うことになった。ただただ話を聞いてほしいと話し続けていた。若者サポートステーションを紹介し、しばらく一緒に通った。安心できる場が見つかり、頼れる友人や大人に会えたようで、卒業後は一人暮らしを始めた。

「子どもの貧困」は「子どもの困った」を見ようとしない大人への宿題なのかなと思う。

[文中の事例は経験を基に加工し創作したものです。]

野村 恭代

分野別プロジェクト「貧困問題」/大阪市立大学(大阪府)

ホームレスの状態にある人や障害のある人など、生活への支援を要する人々にまず必要となるものは、安心して過ごすことのできる住まいである。

近年、生活困窮者支援や精神障害者支援を中心に、「ハウジングファースト」の理念が広まりつつある。ハウジングファーストは、「生活への支援においては、まず安心できる住まいを得られるよう支援することから始めるべきである」という理念であり、実践でもある。ハウジングファーストは米国で始まった取り組みであるが、日本においてもようやく住まいの重要性が認識され始めてきたことにより、その動きは広がりを見せている。

戦後進められてきた住宅政策は、標準的なライフコースに適応する人を想定したものであり、その枠内に入らない人々への支援は考慮されてこなかった。

障害者は、人里離れた大規模な収容施設で「専門的な処遇を行う」という名目により、集団生活を余儀なくされてきた。特に精神障害者については、精神科専門の病院を増設し、収容医療を行うことが施策の中心であった。そこには、人が生活するにふさわしい「住まい」を整備するという観点は皆無であった。

このような日本の政策は、諸外国との比較において異彩を放つ。北欧等のいわゆる福祉先進国では、住宅政策は社会福祉、社会保障の軸となるものとして位置づけられている。

現在では、日本においても住生活基本計画や住宅セイフティ―ネット制度による住宅政策が進められてはいるものの、依然として住まいを必要とする人々に支援は行き届いていない。公的住宅の保障あるいは社会的再分配というかたちでの住宅政策では、支援としてはきわめて脆弱であると言わざるを得ない。

先述したように、北欧等のいわゆる福祉先進国では、住宅政策が社会福祉の基礎となっている。それらの国々では、「福祉は住居にはじまり住居におわる」と考えられており、「福祉の基盤は住まいである」との認識が定着している。

これまでの日本の社会福祉は、サービスなどを整備することによる充実を目指してきた。また、教育現場における福祉教育などでは、「福祉とは他者への思いやりの心である」などと教えられてきた。間違いではないものの、「他者への思いやりの心」は、人として社会のなかで生きるうえであたりまえに必要なものであり、なにも福祉に限ったことではない。

居住福祉は、居住学のように、居住環境や生活領域に限定されるものではない。また、従来の社会福祉のように、何か問題が起こってから事後的に対応するという性質のものでもない。居住福祉は、「住まい」を中心として、居住学が対象とする居住環境や生活領域、社会福祉や社会保障が対象とする制度や政策に加え、健康、安全、幸福などを含む人の生活のすべての面において基盤となる概念である。

日本居住福祉学会を創設した早川和男氏は、「人間に値する生き方は、人間にふさわしい住居がなければ不可能である」と指摘し、日本国憲法第 25 条と居住福祉との関係について言及している。

早川氏の指摘にみられるように、住まいは人が生活を営むうえで基盤となるものである。住まいの本質は、単に「家」という物質的なものを意味するのではなく、「住まい=生活」そのものである。つまり、住まいとは目に見える構成要素の集合体ではなく、生活を営むための基盤となるものである。その住まいのあり方を福祉の観点から捉え、住まいそのものが福祉となるためには、どのような制度・政策、条件等が必要となるのかを追求していくことこそが重要であり、その意味からも居住福祉の観点は生活支援において基盤となるものである。

住まいを確保するための支援を要する人々のなかには、住まいを確保した後の日常生活を送るうえでも、何らかの支援を必要とする人は少なくない。なぜなら、一般的に住まいの確保に困難を伴う場合、そもそもの生活のなかに何らかの課題がある場合が多く、それはつまり、いわゆる標準的な生活の外に置かれた人々であることを意味するからである。

住居だけを提供したとしても、地域に定着して生活を継続することができなければ、いくら素晴らしい物件を確保したところでそれは意味をなさない。

生活支援の対象者は、地域のなかであたりまえに生活を送るための支援を必要としている人であり、地域で生活するためにまず必要となるものは住居である。住居確保のための支援と生活支援とは、本来別々に提供されるものではなく、一連の生活支援のなかで必要に応じて住居確保のための支援も提供されなければならない。しかし、現時点では、住宅確保と生活支援とが分離した状態で提供されているため、支援を必要としているにもかかわらず、物件のみの提供でかかわりは終結し、生活への支援が提供されていないという事例も多い。そのために、提供された住居に住み続けることができず再び住居のない状態に戻る場合や、孤立感や孤独感が解消されないままに地域生活の継続が難しくなるという課題が生じる。住宅確保から生活支援に至るまで、一連の流れのなかで一体的に展開するしくみがあれば、住宅を確保することと確保した住宅に定着するための支援は分断されることなく、その後の生活を包含した予防的支援も可能となる。

中島 宗幸

分野別プロジェクト「貧困問題」/堺市南保健センター(大阪府)

先のコラム中で「パワーレス、スティグマ」として語られた部分について、もう少し、メンタルヘルスの観点から掘り下げてみたい。つまるところ、貧困は自己責任とされることがあるが、そのことがいかにダメなことか、ということなのだが。

ちなみに「ダメ」とは、貧困に陥ったその人を傷つけるだけでなく、社会そのものを傷つける、という意味である。

「健康はお金で買えない」と言われると、そんな気がする。しかし、「お金で買える健康もある」という側面も否定できない。経済状態と健康は関連している。それは、健康の一つであるメンタルヘルスでも同様である。もちろん、メンタルヘルスがいくらかで売っているわけではない。お金の多寡とメンタルヘルスの関連性は、「社会関係」が介在することで創出されている。

お金がない状態を「貧」とすると、そのことで困ることが貧「困」である。お金があれば、相対的に人や制度等の社会関係にアクセスしやすくなる。お金がなくても、援助してくれる社会関係が十分にあれば直ちには困らない。つまり、貧困の問題は社会関係の乏しさにこそ本質がある。

お金がない。

加えて、支えてくれる社会関係も乏しい。

だから、困る。

そして、不健康に至る。

精神保健福祉相談に従事していると、そのことを肌で感じる。資産や収入等が十分ではなくなる過程で上手く社会関係を活用できず、孤立したことから、何らかのメンタルヘルスの問題が生じることがよくある。せめて孤立さえ防げれば状況はましなものとなるが、これが難しい。「貧(困)」は自己責任と断じる風潮やスティグマがあるからである。

例えば「働かざる者、食うべからず」ということわざに象徴されるように、労働の義務を重視しすぎるあまり、「食う」という基本的人権が軽視されることがある。事情が何であっても、ひとまずノーマルに生きるための支援を受けられることは当然のことなのだが、周囲も自分自身も、むしろ恥と認識し、そこから遠ざかってしまう。

まずはっきりさせておきたいのは、基本的人権はアプリオリなもので、いかなる場合も侵すことはできないということである。義務を果たすから人権が認められるのではない。人は人であることのみによって人権がある。何度でも繰り返すが、人権は義務に先行する。法律はもちろん、憲法ですら、基本的人権を覆すことは能わない。人権が侵されていたとしたら、それを回復する積極的な責務が社会や国にはある。誰にとっても他人事ではない。

不安定で低収入の雇用形態を余儀なくされていたとしたら、その犠牲の上に成り立っている社会にも責任がある。

経済的状況の厳しさから職を得られないとすれば、雇用を保障できない社会にも責任がある。

障害や疾病から収入を得られないとしたら、労働をノーマライズできない社会にも責任がある。

本来的に「貧」には個人の努力だけではどうにもならない部分があるにも関わらず、すべからく自己責任と錯覚させられる結果、「義務を果たせない存在」という形で自己への肯定感や効力感を低下させてしまう。それ自体もメンタルヘルスのリスクとなることに加え、受援動機を低下させて孤立を招くことが、更にリスクを高める。

要するに、周囲や自分の「貧」に対する誤解が社会関係へのアクセスを阻害し、メンタルヘルスに悪影響を及ぼすのである。精神疾患等の「困」が生じると、更に根は深くなり、より社会関係を遠ざけてしまう。ここに至るとその悪循環は容易に止められず、支援に要するコストも跳ね上がる。貧困を自己責任と断じる風潮は、回りまわって社会にもダメージを与えている。

貧困への支援として、直接に「貧」に対応する制度(金銭給付等)は少なく、それを業務とする一部の者が担うしかない。一方で、「困」の本質である社会関係の乏しさには、誰でも対応しうる。職場や立場に関係なく、「貧困はあなただけの責任ではない」「支援を求めるのはあなたの権利だ」と皆が認めて教え合い、「支援を求めてほしい」「あなたは一人ではない」と伝えることこそ、その人の社会関係や健康の回復、ひいては社会のダメージコントロールに繋がる。

「基本的人権として生存権は尊重されなければならない」という理念に加え、「個人に対応できない困り事を社会の仕組みとしてリスクヘッジをするのは当然」という理屈、「貧困を自己責任と断じても誰の利益にもならない(むしろ回り回って自分達の損害にすらなる)」という事実を、我々専門職は社会に発信していく必要がある。

「自己責任論」を克服し、「貧」が「困」に至ることを予防することこそ、貧困におけるメンタルヘルス対策の第一歩である。

原 昌平

分野別プロジェクト「貧困問題」/相談室ぱどる(大阪府)

英語では「空に浮かんだパイ(pie in the sky)」と言うそうだ。とてもおいしそうに見える。でも、手が届かない、食べられない。そう、「絵に描いた餅」である。

人生には、いろいろな困りごとが起きてくる。そんなときに暮らしを支え、人を助けるのが社会保障・社会福祉だが、現実には制度の不備、はざまがたくさんある。だから、制度の穴に気づいた人たちが声を上げ、そこをつくろうよう求める必要がある。ましてコロナ禍のような大規模災害になると、平時の社会保障だけでは無理だから、思い切った臨時の施策が欠かせない。

実は、それ以上に大事な問題がある。制度があれば、それを利用できるとは限らないことだ。実際の利用にたどりつけるまでに、いくつもの壁がある。壁を越えられないと、いくら立派な社会保障も「空に浮かんだパイ」にすぎない。壁の種類を、少し細かく分けて7つに整理してみよう。

第1に、知識・情報の壁だ。社会保障や福祉は分野が多岐にわたり、とても複雑でややこしい。労働、医療、税制も関係する。そのうえ、しばしば変わる。すべてを細部まで熟知している人は、厚労省の官僚を含めて日本に1人もいないだろう。

そもそも、社会で生きるのに必要な実用知識なのに、学校でほとんど教わらない(これは法律も同じ)。その結果、公的年金というと老齢年金しか思い浮かべない人が多い。健康保険の傷病手当金、雇用保険の介護休業給付金、就学援助なども知らない人がけっこう多い。そして低所得の人ほど、知識・情報を得る手段、自分で調べる時間的余裕が少ない。コロナ禍に伴う施策のように新しいものだと、なおさらだ。

第2に、能力の壁がある。制度がむずかしく、必要書類もあるので、知的能力の高くない人は損をする。筆者は昨年6月からソーシャルワーカーと行政書士を兼ねた事務所を始めたが、この方ボーダーかな?と思う人にちょくちょく出会う。軽度の知的障害の人は、普通に高校を卒業して運転免許を持っていることも多い。日常会話だけではわからず、もちろんスマホも操れる。

その上のボーダー層(定まった基準はないが、おおむねIQ80以下または85以下)を含めると、統計学的に計算して9〜16%、つまり人口の1割程度またはそれ以上の人が知的能力の面で不利だと考えられる。彼らは、理解できなくても「わかりません」と言わないことが多い。馬鹿にされて傷つくのが嫌だからだ。だから、よけいに不利になる。

第3は、縦割りの壁である。手続きの窓口は制度ごと。市区町村の中でも課や係が分かれているし、都道府県の出先、年金事務所、ハローワークなどもある。どこに行くべきかを調べるだけでも手間がかかる。総合的な相談窓口は増えてきたものの、まだ高齢、障害、児童家庭、生活困窮といった分野別に分かれている。

第4は、役人の壁である。良心的で親切な公務員もいるけれど、行政の窓口では、間違った説明をされたり、水際作戦のような対応をされたりすることが珍しくない。だから、担当者の言うことをうのみにせず、「本当にそうですか?」「あなたが責任を持てますか?」「その根拠はどこに書いてありますか?」などと交渉する必要があるのだが、自力でできる人は少ない。

とくに問題が大きいのは生活保護。コロナ禍を踏まえて厚労省が柔軟な運用を求めたことは評価できるが、現場では徹底されていない。冷たい言動や利用者を見下す態度をされて傷ついた、おかしな説明や指示をされたという声は各地で後を絶たない。

第5に、心理の壁がある。困った状況に置かれた人の多くは、意欲・気力が低下している。抑うつ状態に陥っていることもある。「困っているんです」と電話をかけたり、相談に出向いたりして自分の状況を打ち明けるのは、勇気のいることだ。こうなったのは自分が悪いと考えてしまう人も多い。しかたがないとあきらめる。投げやりになる。

第6に、社会風潮がつくる壁。典型的なのは生活保護バッシングだ。メディアやネットの情報、周囲の人の言動の影響を受け、本当に困っている人でも福祉の利用を恥と思う。地方だと、公務員に守秘義務があるといっても、役場の職員に近隣住民や知り合いがいたりする。

第7に、自己負担の壁もある。とくに保険方式の制度は、制度の存続を自己目的にするような政策が続いてきた。年金は給付水準が下がり、介護は利用制限が強まった。医療・介護は保険料が上がり、自己負担が増えた。とりわけ医療費の3割負担は低所得層にとって重く、体調が悪くても利用をためらってしまう。保険料の滞納が続いたときも事実上、使えなくなる。

日本の社会保障のほとんどは申請主義で、自分から申請しないと適用されない。行政の担当者としては、限られた範囲のことを受け身で審査するほうが楽かもしれない。

申請主義は、合理的に考える能力を持ち、自分の権利を積極的に主張する人間像を前提にしている。民法、刑法といった法体系、もっと言えば憲法も、そういう人間像に基づいている。

しかし、現実の人間はそれほど強くない。先に述べたように、知的能力、障害、教育、心理、世間の目、スティグマなどによって妨げられる。

菅首相は「自助、共助、公助」と繰り返し、まずは自助だと強調した。理論的にどう考えるかはさておき、自助の強調は、困っている人がSOSを出して公助、共助を利用するのを妨げる。政府関係者が自助を口にすればするほど、貧困、自殺、DV、虐待、孤立死などの悲劇が増えるだろう。

社会的弱者とは、社会的な立場や地位が低い人々、あるいは経済力の乏しい人々のことだろうか? それも確かだが、本質的には、権利行使をしにくい人々、権利侵害に対抗しにくい人々ととらえるべきではなかろうか。

刑事事件や民事の問題に比べ、行政との関係で権利行使をサポートする公的なしくみは乏しい。申請までたどりついて行政の決定に不服があれば、審査請求や行政訴訟で争うこともできるが、それより手前のほうが大きな課題だ。

いくつもの壁を乗り越えて、今ある社会保障を実際に利用できるよう手助けする。制度のはざまや穴があれば、ふさいでいく。そういう権利行使の支援は、ソーシャルワーカーが担う大きな役割であり、やりがいではなかろうか。